भारत का राष्ट्रीय गीत ‘वन्दे मातरम्’ इस वर्ष अपनी रचना के 150वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 7 नवम्बर 2025 का यह दिन केवल एक गीत की वर्षगांठ नहीं, बल्कि उस राष्ट्रीय चेतना का उत्सव है जिसने सोए हुए भारत को जगाया था। यह गीत शब्दों से परे एक भावना है—भक्ति और स्वाधीनता का संगम, जिसने पराधीनता की घोर अंधेरी रात में आशा का दीप प्रज्वलित किया। ‘वन्दे मातरम्’ वह स्वर है जो साहित्य से आगे बढ़कर भारत की आत्मा बन गया, जिसने जन-जन के हृदय में यह विश्वास जगाया कि मातृभूमि ही सर्वोच्च आराध्या है—और उसकी सेवा, जीवन का सबसे पवित्र धर्म।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर ‘मन की बात’ में कहा—“वन्दे मातरम्... इसमें कितनी भावनाएँ, कितनी ऊर्जा समाई है। यह हमें माँ भारती के मातृत्व का अनुभव कराता है। यह हमारे हृदय की तरंगों का उद्गार है, एक ऐसा मंत्र जो 140 करोड़ भारतीयों को एकता की ऊर्जा से जोड़ता है।” उन्होंने देशवासियों से #VandeMataram150 अभियान के माध्यम से इसे जन-जन का उत्सव बनाने का आह्वान किया।

‘वन्दे मातरम्’ दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। ‘वन्दे’ शब्द संस्कृत धातु ‘वन्द्’ से निकला है, जिसका अर्थ है — स्तुति करना, नमन करना या सम्मानपूर्वक प्रणाम करना। यह धातु ऋग्वेद मंडल 10, सूक्त 151, मन्त्र 4 में मिलती है— “देवा वन्दे मनुष्याः।” (अर्थात् — मनुष्य देवताओं की वन्दना करते हैं।) यहाँ “वन्दे” शब्द का प्रयोग प्रणाम और स्तुति के भाव में हुआ है। ‘मातरम्’ शब्द का अर्थ ‘माँ’ या ‘जननी’ है, जो यहाँ मातृभूमि अर्थात् भारत माता के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार ‘वन्दे मातरम्’ का अर्थ है — “हे माँ, तुझे प्रणाम।” यह केवल एक भाषिक संरचना नहीं, बल्कि भारतीय चेतना की गहराई में निहित मातृभक्ति, श्रद्धा और देशप्रेम का अमर प्रतीक है।

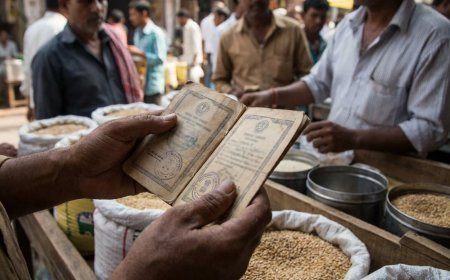

1870 के दशक में बंगाल के महान साहित्यकार बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने ‘वन्दे मातरम्’ लिखा। इसे उन्होंने 7 नवम्बर 1875 को अपने प्रसिद्ध उपन्यास ‘आनंदमठ’ (1882) में शामिल किया। यह गीत संस्कृत और बंगला—दोनों भाषाओं में लिखा गया था। संगीतकार जदुनाथ भट्टाचार्य ने इसे राग देश में स्वरबद्ध किया। वन्दे मातरम् बंकिमचंद्र की मातृभूमि के प्रति गहरी आस्था का प्रतीक था। उन्होंने इसमें भारत की नदियों, खेतों, फसलों और वनों को देवी के रूप में देखा—माँ दुर्गा, जो पालक भी है, रक्षक भी।

1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने सर्वप्रथम ‘वन्दे मातरम्’ को गाया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एक मुस्लिम नेता रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी ने की थी। उस समय यह गीत पूरे सभागार में राष्ट्रभावना का संचार कर गया। इसकी प्रतिध्वनि दक्षिण भारत तक पहुंची — तमिल कवि सुब्रमण्य भारती ने इसे तमिल में गाया, और पंतलु ने इसे तेलुगु में रूपांतरित किया। परंतु दुखद यह है कि समय के साथ राजनीति ने इस गीत को ‘तुष्टिकरण राग’ में बदल दिया।

1901 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में दक्षिणरंजन सेन ने जब पियानो की धुन पर यह भजन गाया, तो उसकी गूंज पूरे सभागार में फैल गई। इसके बाद महात्मा गांधी ने Opinion पत्रिका में यह प्रस्ताव रखा कि वन्दे मातरम् को भारत का राष्ट्रगान घोषित किया जाए। गांधीजी ने लिखा—“यह गीत भारत की आत्मा है; इसे गाना अपने देश के प्रति कर्तव्य का पालन है।”

कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में जब प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने ‘वन्दे मातरम्’ का गायन आरंभ किया, तो अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद जौहर अली ने आपत्ति जताई। 1906 में मुस्लिम लीग के गठन के साथ ही यह विरोध संगठित रूप लेने लगा और कहा गया कि यह गीत एकेश्वरवाद (Monotheism) के सिद्धांत के विपरीत है।

1937 में जब कांग्रेस की एक समिति गठित की गई, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सुभाषचंद्र बोस जैसे नेताओं ने यह मध्य मार्ग सुझाया। मौलाना आज़ाद ने कहा—“गीत के पहले दो पद पूर्णतः सांस्कृतिक और भौतिक वर्णन हैं; इन्हें राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।” इस पर 1937 में कांग्रेस ने आधिकारिक निर्णय लिया कि केवल पहले दो पद ही राष्ट्रगीत के रूप में मान्य होंगे।

1909 में श्री अरविन्द घोष ने इसका अंग्रेज़ी अनुवाद किया—“माँ, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ”—जो कर्मयोगिन पत्रिका में प्रकाशित हुआ। उन्होंने लिखा—“वन्दे मातरम् राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति थी। यह शीघ्र ही पूरे भारत में फैल गया और लाखों लोगों के होंठों पर गूंजने लगा।”

युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस, जिनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी, जब 1908 में फांसी पर चढ़े, तो उनके होंठों पर आख़िरी शब्द थे—“वन्दे मातरम्!” उनकी मुस्कराती तस्वीर और यह नारा देश के हर युवा के दिल में आग बन गया। अदालत में जब-जब भारतीय क्रांतिकारियों पर मुकदमे चले, वे जजों के सामने भी “वन्दे मातरम्” के नारे लगाते थे। ब्रिटिश कानून के तहत यह “राजद्रोह” माना गया, लेकिन यह नारा अब जनता का धर्म बन चुका था।

1906 में चित्रकार अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने “भारत माता” चित्र बनाया—चार हाथों वाली देवी, जिनके हाथों में पुस्तक, माला, वस्त्र और अन्न हैं—ज्ञान, श्रद्धा, वस्त्र और भोजन के प्रतीक। सिस्टर निवेदिता ने इस चित्र को देखकर कहा—“यह चित्र उस माँ की आत्मा का प्रतीक है जो अपने बच्चों को ज्ञान, श्रद्धा, वस्त्र और भोजन देती है।” यह चित्र और ‘वन्दे मातरम्’ दोनों उस काल की एक ही भावना का दृश्य और श्रव्य रूप बन गए—भारत माँ की पुकार।

‘वन्दे मातरम्’ की लोकप्रियता जितनी तेज़ी से बढ़ी, उतना ही विरोध भी बढ़ा। मुहम्मद अली जिन्ना ने इसका तीव्र विरोध किया। क़ायदे-आज़म पेपर्स (1938) में दर्ज है कि जिन्ना ने इसे “मूर्तिपूजक” बताया और कहा कि “यह गीत मुस्लिम समुदाय के लिए अस्वीकार्य है क्योंकि इसमें भारत को देवी के रूप में चित्रित किया गया है।” जिन्ना का कहना था कि यह गीत “इस्लाम की मूल भावना यानी एकेश्वरवाद के खिलाफ़” है। कांग्रेस ने सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान करते हुए फैसला किया कि वन्दे मातरम् को राष्ट्रीय गीत के रूप में सम्मान दिया जाएगा, जबकि जन गण मन को राष्ट्रगान बनाया जाएगा।

इस विवाद पर मुस्लिम विद्वान और भारत के पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ख़ान ने 2006 में आउटलुक पत्रिका में लिखा—“वन्दे मातरम् का विरोध धर्म से नहीं, बल्कि विभाजन की राजनीति से उपजा था।”

संविधान सभा में ‘वन्दे मातरम्’ पर 1948 से 1950 तक चर्चा होती रही। कई सदस्यों ने इसे राष्ट्रगान बनाने की माँग की, परंतु विवाद की स्थिति को देखते हुए माध्यम मार्ग अपनाया गया। अंततः 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में यह निर्णय लिया गया कि वन्दे मातरम् को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया जाए। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने घोषणा की—“वन्दे मातरम् वह गीत है जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। इसे ‘जन गण मन’ के समान सम्मान और दर्जा प्राप्त होगा।”

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था—“वन्दे मातरम् गीत भारत की राष्ट्रीय स्मृति है। कोई भी भारतीय, हिंदू या मुस्लिम, इसके प्रति उदासीन नहीं रह सकता।” और यही सत्य है—वन्दे मातरम् केवल एक समुदाय का चमत्कार नहीं, यह भारत का सामूहिक आख्यान है।

भारत सरकार ने 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल हलफ़नामे में कहा—“जन गण मन और वन्दे मातरम् दोनों को समान सम्मान और श्रद्धा से देखा जाना चाहिए।” यह दर्शाता है कि यह गीत आज भी भारत की चेतना का जीवित प्रतीक है।

आज का युवा—Gen Z—डिजिटल युग में जी रहा है, पर उसकी जड़ों में वही भावनाएँ हैं जो 1905 के युवाओं में थीं। वन्दे मातरम् उन्हें याद दिलाता है कि शब्दों की शक्ति कैसी होती है—एक गीत जिसने कभी साम्राज्य को हिला दिया था। यह गीत बताता है कि सच्चा देशप्रेम केवल नारों में नहीं, कर्म में है। जब आज का कोई युवा सुनता है—“सुजलाम् सुफलाम्, मलयजशीतलाम्, शस्यशामलाम् मातरम्”—तो उसे वही भावनाएँ स्पर्श करती हैं जो कभी खुदीराम बोस, सुभाष बोस या बंकिमचंद्र को प्रेरित करती थीं।

‘वन्दे मातरम्’ वह गीत है जिसने देश को जाग्रत किया, जोड़ दिया, और आज भी जोड़े हुए है। यह केवल स्वाधीनता का प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय आत्मा का अनंत नाद है। परंतु स्वतंत्रता संग्राम की ऊष्मा के बीच भी इस गीत को लेकर कुछ विरोध स्वर उठे। कुछ राजनीतिक समूहों ने इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखा, जबकि इसका मूल भाव केवल मातृभूमि के प्रति समर्पण का था। 1906 में मुस्लिम लीग के गठन के साथ यह विरोध संगठित रूप लेने लगा और इसे एकेश्वरवाद के सिद्धांत के विपरीत बताया गया। परंतु इस पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का स्पष्ट मत था—“वन्दे मातरम् गीत भारत की राष्ट्रीय स्मृति है। कोई भी भारतीय, हिंदू या मुस्लिम, इसके प्रति उदासीन नहीं रह सकता।” बाद के वर्षों में भी, जब कभी इस गीत पर विवाद उठा, कई विद्वानों ने इसे राजनीति का परिणाम बताया, न कि धर्म का। भारत के पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ख़ान ने लिखा—“वन्दे मातरम् का विरोध धर्म से नहीं, बल्कि विभाजनकारी राजनीति से उत्पन्न हुआ।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में—“वन्दे मातरम् हमारे हृदयों की भावनाओं का ज्वार है, एक ऐसा मंत्र जो 140 करोड़ भारतीयों को एकता की ऊर्जा से जोड़ता है।” डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने संविधान सभा में कहा था—“वन्दे मातरम् जिसने स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, उसे जन गण मन के समान सम्मान दिया जाएगा।” और श्री अरविन्द घोष ने कहा था—“वन्दे मातरम् लाखों भारतीयों के होंठों पर था।” यह गीत आज भी उसी ऊर्जा से भरा हुआ है, जो भारत को एक सूत्र में पिरोती है—एक ऐसा भाव जो किसी धर्म, भाषा या क्षेत्र से नहीं, बल्कि माँ भारती के प्रति असीम प्रेम से उपजा है। यही कारण है कि वन्दे मातरम् आज भी हर भारतीय के हृदय की धड़कन है, क्योंकि यह केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का अमर स्वर है।

- पवन शुक्ला

(लेखक उच्च न्यायलय लखनऊ मे राज्य विधि अधिकारी हैँ)