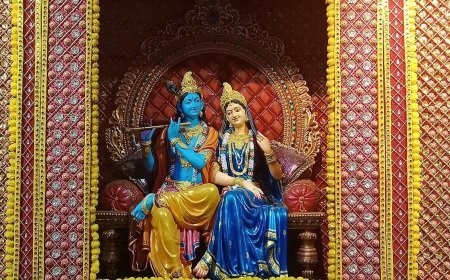

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जब अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर के शिखर पर धर्म-ध्वजारोहण करेंगे, तो वह क्षण किसी एक उपासना स्थल के निर्माण पूरा होने का मात्र उत्सव नहीं होगा। ध्वज जिस हवा में लहराएगा, उसमें केवल सरयू की नमी नहीं होगी, बल्कि उसमें हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक और हिमालय के हिमाच्छादित शिखरों से लेकर इंडोनेशिया के द्वीपों तक फैली एक साझा सांस्कृतिक विरासत की सुगंध होगी। अयोध्या में लहराने वाला यह ध्वज उस 'रामराज्य' के वैश्विक विस्तार का साक्षी है, जिसकी परिधि में केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरा दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया समाहित है।

राम मंदिर का निर्माण कार्य सम्पन्न होना भारत के लिए स्वाभिमान का विषय है, लेकिन इसका महत्व उन तमाम देशों के लिए भी उतना ही है जहां रामकथा आज भी उनकी कला, साहित्य, लोक-जीवन और संस्कारों में सांस ले रही है।

वैश्विक महाकाव्य: होमर और दांते से भी व्यापक प्रभाव

आदिकवि वाल्मीकि कृत रामायण केवल एक भारतीय ग्रंथ नहीं है। साहित्य जगत में इसकी तुलना होमर के 'इलियाड' और 'ओडिसी', वर्जिल के 'आइनाइड' और दांते की 'डिवाइन कॉमेडी' से की जाती है। परंतु, रामायण इस अर्थ में अद्वितीय है कि इसने भारत के अतिरिक्त अनेक देशों के नाट्य, संगीत, मूर्ति तथा चित्रकलाओं को शताब्दियों तक प्रभावित किया है। यह 300 से अधिक मौलिक रचनाओं का उपजीव्य है।

'रामायण' का शाब्दिक अर्थ है 'राम का अयन' यानी राम का यात्रा पथ। यह यात्रा केवल वन तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह भारतीय सीमाओं को लांघकर पूरे एशिया की यात्रा बन गई। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में 'दिग्वर्णन' मिलता है, जिसमें सुग्रीव वानर सेना को सीता की खोज के लिए अलग-अलग दिशाओं में भेजते हैं। यह वर्णन एशिया के तत्कालीन भूगोल का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है। सुग्रीव ने दूतों को यवद्वीप (जावा), सुवर्ण द्वीप (सुमात्रा) तथा रुप्यक द्वीप में जाने का आदेश दिया था।

"यनिवन्तों यव द्वीपं सप्तराज्योपशोभितम्। सुवर्ण रुप्यक द्वीपं सुवर्णाकर मंडितम्।।"

यह वर्णन सिद्ध करता है कि भारतवासी ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों से भी बहुत पहले इन क्षेत्रों में पहुंच चुके थे और वहां की संस्कृति को आत्मसात कर चुके थे।

इंडोनेशिया: जहाँ आस्था मजहब से ऊपर है

विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद, इंडोनेशिया की संस्कृति पर रामायण की गहरी छाप है। वहां रामकथा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का साधन है। 1982 में फादर कामिल बुल्के ने एक संस्मरण साझा किया था जहां जावा के एक मुस्लिम शिक्षक से जब पूछा गया कि वह रामायण क्यों पढ़ते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया- "मैं और अच्छा मनुष्य बनने के लिए रामायण पढ़ता हूं।"

इंडोनेशिया में रामायण के प्रभाव के पुख्ता सबूत बोर्नियो द्वीप के मूलवर्मा के संस्कृत शिलालेखों में मिलते हैं।

बोर्नियों द्वीप के एक संस्कृत शिलालेख में मूलवर्मा की प्रशस्ति उत्कीर्ण है जो इस प्रकार है-

श्रीमत: श्री नरेन्द्रस्य कुंडगस्य महात्मन:।

पुत्रोश्ववर्मा विख्यात: वंशकर्ता यथांशुमान्।।

तस्य पुत्रा महात्मान: तपोबलदमान्वित:।

तेषांत्रयानाम्प्रवर: तपोबलदमान्वित:।।

श्री मूलवम्र्मा राजन्द्रोयष्ट्वा वहुसुवर्णकम्।

तस्य यज्ञस्य यूपोयं द्विजेन्द्रस्सम्प्रकल्पित:।।२

इस शिला लेख में मूल वर्मा के पिता अश्ववर्मा तथा पितामह कुंडग का जिक्र किया गया है। बोर्नियों में भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के स्थापित होने में भी काफी समय लगा होगा। तात्पर्य यह कि भारतवासी मूल वर्मा के राजत्वकाल से बहुत पहले उस क्षेत्र में पहुँच गये थे। वहां के भूगोल का भी 'भारतीयकरण' हुआ है। जावा के एक प्रमुख नगर का नाम 'योग्याकार्टा' है, जो 'अयोध्या' का ही विकसित रूप है (कार्टा का अर्थ नगर)। वहां मध्य जावा में एक नदी का नाम 'सेरयू' (सरयू) है और उसी क्षेत्र के निकट स्थित एक गुफा का नाम 'किस्केंदा' (किष्किंधा) है।

रामकथा पर आधारित जावा की प्राचीनतम कृति 'रामायण काकावीन' (नवीं शताब्दी) है। परंपरानुसार इसके रचनाकार योगीश्वर हैं। इसमें भारतीय रामायण से कुछ रोचक भिन्नताएं हैं। उदाहरण के लिए, इसमें सीता के जन्म के समय से ही उनके हाथ में एक धनुष होने का वर्णन है। 'काकावीन' में प्रकृति का वर्णन भी इंडोनेशियाई परिवेश के अनुसार है, जहां तुंजुंग के फूल खिले हैं और राम-लक्ष्मण की यात्रा के दौरान वहां के स्थानीय वाद्य यंत्र 'गामलान' बजते सुनाई देते हैं।

थाईलैंड: जहाँ के राजा आज भी 'राम' हैं

थाईलैंड (प्राचीन स्याम) में राम के प्रति प्रेम इतना गहरा है कि उन्होंने अपनी राजधानी और राजाओं के नाम ही राम पर रख दिए। थाई सम्राट रामातिबोदी ने 1350 ई. में अपनी राजधानी का नाम 'अयुध्या' (अयोध्या) रखा, जहां 33 राजाओं ने शासन किया। 1767 में बर्मा के आक्रमण से इसके पतन के बाद, जब चक्री वंश की स्थापना हुई, तो राजा ने 'राम प्रथम' की उपाधि धारण की। तब से लेकर आज तक, वर्तमान सम्राट (राम नवम) तक, सभी राजा 'राम' की उपाधि धारण करते हैं।

थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ 'रामकियेन' (राम की कीर्ति) है। यहां के लोगों ने रामायण के भूगोल को अपने देश में उतार लिया है। थाईलैंड में 'लौपबुरी' (लवपुरी) नामक एक प्रांत है। इसके अंतर्गत 'वांग-प्र' के निकट 'फाली' (बालि) नामक एक गुफा है। स्थानीय मान्यता है कि बालि ने इसी गुफा में 'थोरफी' नामक महिष (दुंदुभि राक्षस का थाई उल्लेख) का वध किया था। और तो और, थाईलैंड के दक्षिणी भाग में सिंग्गोरा नामक स्थान पर आज भी सात ताल वृक्ष दिखाए जाते हैं और विश्वास किया जाता है कि राम ने यहीं एक बाण से सातों वृक्षों को बेधा था।

कंबोडिया: रामकेर्ति और पत्थरों पर उकेरा इतिहास

कंबोडिया (कंपूचिया) में रामकथा को 'रामकेर्ति' कहा जाता है। यह खमेर साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृति है। यहां रामायण बौद्ध धर्म के साथ घुल-मिल गई है, जहाँ राम को नारायण का अवतार मानते हुए उन्हें 'बोधिसत्व' की उपाधि दी गई है। कंबोडियाई रामायण में कुछ अत्यंत रोमांचक प्रसंग जुड़ गए हैं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं हैं।

उदाहरण के लिए, 'रामकेर्ति' में सीता द्वारा रावण का चित्र बनाने का प्रसंग आता है। रावण की भतीजी (अतुलय) सीता से अनुनय-विनय करके रावण का चित्र बनवाती है और फिर उस चित्र में प्रवेश कर जाती है, जिसे सीता मिटा नहीं पातीं और पलंग के नीचे छिपा देती हैं। इससे राम को ज्वर हो जाता है और इसी घटनाक्रम से सीता त्याग की पृष्ठभूमि बनती है। वहां सीता के पुत्रों के नाम 'राम-लक्ष्मण' और 'जप-लक्ष्मण' मिलते हैं। हनुमान द्वारा अयोध्या में भूकंप लाने और राम के पुत्रों द्वारा हनुमान को बांधने के प्रसंग कंबोडियाई जनमानस में रामकथा की गहरी पैठ को दर्शाते हैं। अंकोरवाट के मंदिरों की दीवारों पर उकेरे गए रामायण के दृश्य आज भी विश्व को विस्मित करते हैं।

नेपाल से मंगोलिया तक: हर दिशा में राम

नेपाल: भारत का यह पड़ोसी राष्ट्र तो रामकथा का अभिन्न अंग है। जनकपुर में सीता का प्राकट्य और राम-सीता विवाह की परंपरा आज भी 'विवाह पंचमी' के रूप में जीवंत है। यहां के लोग मानते हैं कि जनकपुर के पास स्थित एक शिलाखंड वही धनुष है जिसे राम ने तोड़ा था। नेपाल और भारत का संबंध 'रामायण' के बिना अधूरा है।

मलेशिया: मुस्लिम बहुल होने के बावजूद मलेशिया में 'हिकायत सेरीराम' नामक ग्रंथ प्रतिष्ठित है। मलाया के राजदरबारों में 515 ई. से ही संस्कृत का प्रभाव था। वहां मान्यता है कि लक्ष्मण के उपचार के लिए हनुमान जिस पर्वत को लाए थे, उसका एक टुकड़ा मलेशिया में भी गिरा था। वहां के छाया नाटकों में आज भी राम और रावण के युद्ध का मंचन होता है।

फिलीपींस: डॉ. जॉन आर. फैंसिस्को ने फिलिपींस की मारनव भाषा में संकलित रामकथा की खोज की है जिसका नाम मसलादिया लाबन है। इसकी कथावस्तु पर सीता के स्वयंवर, विवाह, अपहरण, अन्वेषण और उद्धार की छाप स्पष्ट रुप से दृष्टिगत होता है।

वियतनाम (चंपा): वियतनाम का प्राचीन नाम चंपा था। यहां 7वीं शताब्दी का राजा प्रकाशधर्म का एक शिलालेख मिला है जिसमें आदिकवि वाल्मीकि के मंदिर का उल्लेख है। जिसका पुनर्निमाण प्रकाश धर्म नामक सम्राट ने करवाया था। प्रकाशधर्म का यह शिलालेख अनूठा है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा प्रमाण है, क्योंकि आदिकवि की जन्मभूमि भारत में भी उनके किसी प्राचीन मंदिर का अवशेष उपलब्ध नहीं है।

तिब्बत और खोतान: रामकथा ने हिमालय की दुर्गम चोटियों को भी पार किया। तिब्बत की तुन-हुआंग (Tun-Huang) गुफाओं से प्राप्त पांडुलिपियों में तिब्बती रामायण के अंश मिले हैं। मध्य एशिया के रेशम मार्ग पर स्थित 'खोतान' (वर्तमान शिनजियांग) में 'खोतानी रामायण' प्रचलित थी, जो बौद्ध जातक कथाओं से प्रभावित थी।

मंगोलिया: चीन के उत्तर-पश्चिम में स्थित मंगोलिया के लोगों को भी राम कथा की विस्तृत जानकारी है। वहां के लामाओं के निवास स्थल से वानर-पूजा की अनेक पुस्तकें और प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। वानर पूजा का संबंध राम के प्रिय पात्र हनुमान से जोड़़ा गया है। मंगोलिया में राम कथा से संबद्ध काष्ठचित्र और पांडुलिपियां भी प्राप्त की गई है। जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि बौद्ध साहित्य के साथ संस्कृत साहित्य की भी बहुत सारी रचनाएं वहां पहुंची। इन्हीं रचनाओं के साथ रामकथा भी वहां पहुंच गयी। दम्दिन सुरेन ने मंगोलियाई भाषा में लिखित चार राम कथाओं की खोज की है। इनमें राजा जीवक की कथा विशेष रुप से उल्लेखनीय है जिसकी पांडुलिपि लेलिनगार्द में सुरक्षित है।

सुदूर भूगोल: मैक्सिको और ध्रुव प्रदेश तक संकेत

वाल्मीकि रामायण का भूगोल एशिया तक ही सीमित नहीं रहता। किष्किंधा कांड में पूर्व दिशा के वर्णन में 'जातरूप' (सोने) के पर्वत और ताड़ के चिन्ह वाले 'सुवर्ण ध्वज' का उल्लेख है। विद्वानों का मत है कि 'जातरूप' पर्वत का संबंध प्रशांत महासागर के पार मैक्सिको के स्वर्ण-उत्पादक पर्वतों से हो सकता है। 'मैक्सिको' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 'मक्षिका' (सोना) या वहां की आदिम जाति 'मैक्सिका' से मानी जाती है, जहां एशियाई संस्कृति के अवशेष मिले हैं।

इसी प्रकार, उत्तर दिशा के वर्णन में 'सोमगिरि' और ऐसे प्रदेश का जिक्र है जहां सूर्य छह महीने नहीं दिखाई देता। "सतु देशो विसूर्योऽपि तस्य मासा प्रकाशते" - यह वर्णन स्पष्ट रूप से उत्तरी ध्रुव और अरोरा बोरेलिस की ओर संकेत करता है।

इन तमाम विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि राम केवल भारत के नहीं हैं। भारतवासी जहां भी गए, वे अपने साथ अपनी आस्था का संबल और 'राम' को साथ ले गए। भौतिक संसाधन तो समय के साथ नष्ट हो गए, लेकिन विश्वास का यह वृक्ष स्थानीय परिवेश में फलता-फूलता रहा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर पर धर्म-ध्वजा फहराएंगे, तो वह ध्वज भारत की संप्रभुता का प्रतीक तो होगा ही, साथ ही वह उस विराट सांस्कृतिक कुटुंब का भी आह्वान होगा जो फिलीपींस के ज्वालामुखी द्वीपों से लेकर मंगोलिया के ठंडे रेगिस्तानों तक फैला है।

अयोध्या का यह मंदिर दक्षिण एशिया की इस साझा विरासत का 'पावर हाउस' है। यह ध्वजारोहण, वास्तव में, उन करोड़ों लोगों के विश्वास का उत्सव है जिनके पूर्वजों ने हजारों साल पहले राम के आदर्शों में अपना नायक ढूंढ लिया था। अयोध्या का पुनरोदय, एशिया के सांस्कृतिक पुनरोदय का शंखनाद है।

- संजीव कुमार मिश्र,

वरिष्ठ पत्रकार